受賞者決定のお知らせ

第45回巖谷小波文芸賞受賞決定のお知らせ

令和6年度の巖谷小波文芸賞は、去る9月18日の選考委員会におきまして、下記の通り決定いたしました。ご報告とともにお力添えを感謝いたします。

第45回巖谷小波文芸賞

賞状・賞牌(巖谷小波レリーフ)・副賞50万円

- 贈賞理由

-

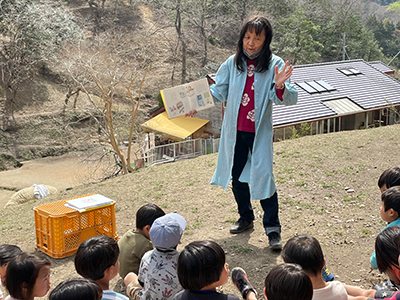

村中李衣氏は、児童文学作家として『おねいちゃん』(理論社 1989)で野間児童文芸賞、『チャーシューの月』(小峰書店 2012)で日本児童文学者協会賞、『あららのはたけ』(偕成社 2019)で坪田譲治文学賞など数々の賞を受賞なさっているばかりではなく、絵本をとおして人と人がもっと触れあい次の一歩を踏み出すための「読みあい」を提唱し、病棟や児童養護施設をはじめいろいろな場所で実践を行ってこられた。その実践は、『子どもと絵本を読みあう』『お年寄りと絵本を読みあう』(どちらもぶどう社 2002)、『絵本の読みあいからみえてくるもの』(ぶどう社 2005)などの著作でも紹介されている。また、これまでのこうした実践を活かし、山口県の美祢社会復帰促進センターで、女性受刑者が自分の子どもに絵本を読む音声を録音して届ける「絆プロジェクト」を継続して行っておられるが、これは受刑者と子どもの両方を深いところで支え、受刑者が自らと深く向きあうことにもつながっている。こうしたすべてのことが高く評価された。

- 受賞者からのメッセージ

-

児童文学の創作者でありながら、自らが全国各地を回り口演童話の魅力を伝えて回るという志の深い実践者でもあった巖谷小波氏のお名前を冠する賞を頂けるというお知らせに、感激しています。言葉を通して、また声を通して、この世界の愛し方を伝えていくという仕事を選んだことが、はるかはるか先に道を切り拓いてこられた小波氏に繋がっていく道でもあったのかと、今更ながらに胸を熱くしております。

これからも、幼さや貧しさや様々な理由により容易には声の上げられない人の心の奥底にある〈いのちの願望〉に灯をともすお手伝いを変わらず続けていきたいと願っています。

幼稚園や保育園に行けば子どもたちが「あ、りえさ~ん、きょうはなにする?」と好奇心いっぱいに駆け寄ってきてくれます。福祉施設のドアを開ければ「ありゃ、あんた、またきたかね」と慈愛のまなざしで迎えてくださいます。どこでどんな人とでも「ようこそ」と喜びあえる日々に改めて感謝しながら。

- 略歴

-

1958年山口県生まれ。児童文学作家、ノートルダム清心女子大学教授を経て、山口学芸大学客員教授。大学院修了後、慶應大学医学部病院管理学教室にて読書療法の研究に着手。小児病棟の子どもたちと絵本を介したコミュニケーションの可能性について考える。その後 0歳から100歳まで、いろいろな場所でいろいろな人との絵本の読みあいを行いながら、児童文学の創作を続ける。近年は刑務所での絵本を仲立ちとした教育プログラムづくりや、受刑母とその子どもとのコミュニケーションを支える活動を実施。

(敬称略)

選考委員(五十音順・敬称略)

巖谷國士

さくまゆみこ

野上 暁

百々佑利子

第62回久留島武彦文化賞受賞決定のお知らせ

令和6年度の久留島武彦文化賞は、去る9月11日の選考委員会におきまして、下記の通り決定いたしました。ご報告とともにお力添えを感謝いたします。

第62回久留島武彦文化賞

【団体賞】

賞状・賞牌(久留島武彦レリーフ)・副賞30万円

- 贈賞理由

-

言うまでもなく狂言は、我が国が誇る伝統芸能であり、能・狂言は「能楽」として、2001年、ユネスコによる第一回の「人類の口承及び無形遺産の傑作(世界無形遺産)」に、日本の芸能で最初に宣言されている。大蔵流狂言山本会は、江戸時代の初世から現在の四世山本東次郎則壽まで狂言の伝統を継承している名流であるが、三世山本東次郎則重以来、子ども向けの公演をはじめ、教員や教員を目指す学生対象の狂言講座、全国の学校での巡演などを通して、狂言の青少年への啓発・普及を推進してきた。また、日本青少年文化センター企画制作の青少年劇場においても、長年様々な地方を巡り、狂言を演じ、講演やワークショップを開催してきた。その功績は大なるものであり、久留島武彦文化賞を贈ることと決定した。

- 受賞団体からのメッセージ

-

昭和20年の敗戦後、アメリカ文化一色に染まっていく日本の将来を憂いた父・三世山本東次郎は「扇一本で日本を救う」と言い、狂言を通して日本の古典文化を日本中のこどもたちに伝えたいと全国の学校での狂言公演を始めました。父の死後、御縁あって日本青少年文化センターの学校公演に参加させて頂くようになってから、半世紀あまりになります。長崎県や佐賀県の離島、宮崎県の山奥など、それまで伺えなかった地域のこどもたちに狂言を届けることができ、心よりありがたく思っております。

戦乱と疫病の中世に生まれ、700年もの間、絶えることなく受け継がれてきた狂言は徹底した平和主義です。人間の愚かしさを見つめながら、決してそれを責めたり糾弾することなく、互いに許し合い認め合いながら一緒に生きていこうと訴えます。SNSでの誹謗中傷や虐めに悩み苦しむこどもたちに、そうした狂言の心を伝えるために、これからもこの活動を続けていきたいと念じております。

(当主 四世山本東次郎則壽)

- 略歴

-

徳川幕府の式楽の伝統を継承する大蔵流狂言の家柄。初世山本東次郎則正(1836-1902)に発する。二世山本東次郎則忠(1864-1935)、三世山本東次郎則重(1898-1964)を経て現在に至る。三世東次郎の遺訓「乱れて盛んになるより、むしろ堅く守りて滅びよ」という高い志に従い、四世山本東次郎、山本則直(故人)、山本則俊(故人)、山本泰太郎、山本則孝、山本則重、山本則秀、山本凜太郎、若松隆が中心となり活動している。

【個人賞】 賞状・賞牌(久留島武彦レリーフ)・副賞10万円

加藤 晃(かとう あきら) 造形作家・絵本作家 東京都

- 贈賞理由

-

加藤晃さんは、1960年代にスタートした、NHKテレビ初の幼児番組「おかあさんといっしょ」の美術制作に参加以来、絵本、人形劇、影絵、造形工作、アニメーション等の仕事を現役で続けられています。

大学在学中から、83才の現在まで、変わらぬ立場で自身の世界を創り上げ、大いに認められ、元気に現場で活躍しておられるのは驚くべき事と思います。今後もまだまだ楽しい仕事を考えて活動を続けられることでしょう。彼こそ、本当の意味での“個人賞”と評価が高く、選考委員全員一致で賞をお贈りいたします。

- 受賞者からのメッセージ

-

この度、受賞のお知らせをいただき、大変ありがたく嬉しく思います。

また同時に、これまでやって来たことがいろいろと思い出されます。

TVの創成期時代、関係者の皆さんと共に、どんなものが子ども達に夢や希望が送り届けられるか、何が子ども達の力になっていくのか、日々模索しながら考え合って作り上げていったように思います。そんな中、私自身もたくさんの人に応援してもらい、力強い励ましの中で、大いに育ててもらいました。歌のイメージからの映像、そして絵話、紙芝居やペープサート、そして人形劇、キャラクター作り、造形、美術、影絵、アニメーション、本当に色々やらせていただきました。

上田次郎先生を最初の師と仰いでから、あっという間に65年が過ぎてしまいましたが、この受賞を機に、もっと子ども達のために、そして子ども達を取り巻く環境をより良くしていくように、微力ながら取り組んでいけたらと思います。

- 略歴

-

1941年東京生まれ。日大芸術学部美術科卒。在学中よりNHK教育番組の美術制作に参加。影絵、造形、工作、美術、人形劇美術、絵話、等多岐に亘る。「みんなのうた」のアニメーション多数制作、「できるかな」の工作アイデアに参加。現在も、幼児番組「おかあさんといっしょ」、「ニャンちゅう宇宙放送チュー」等に携わる。またフジTV「ピンポンパン」の歌・人形劇の美術制作にも参加。主な出版物、福音館「おふろ」(絵)、世界文化社「パクちゃん」絵本シリーズ。他、児童幼児冊子の絵・イラスト・工作等多数手掛ける。

同【個人賞】 賞状・賞牌(久留島武彦レリーフ)・副賞10万円

- 贈賞理由

-

ヨシタケシンスケ氏は、絵本作家として活躍するとともに、イラストレーターとしても幅広く活躍している。特に絵本は、子供たちの気持ちを豊かにし、気付きや癒やしを与えるとともに、大人も楽しく深く考えさせられる絵本であり、初の絵本『りんごかもしれない』でMOE絵本屋さん大賞第1位受賞をはじめ、『もう ぬげない』でボローニャ・ラガッツィ賞特別賞を受賞するなど、多くの賞を受賞している。また、氏は心の不調を抱えながらも絵本を書き続けるとともに、自殺対策支援に取り組むNPO法人「ライフリンク」とコラボしてオンライン仮想空間「かくれてしまえばいいのです」を開設、そのアクセスが1000万回を超えるなど、子供たちに寄り添った活動をしている。これらの幅広い活動が高く評価された。

- 受賞者からのメッセージ

-

この度は素晴らしい賞をいただき、誠にありがとうございます。

私は40歳の時に初めて絵本を描く機会に恵まれ、それから11年間、絵本作家として暮らしてきました。私は全ての絵本を、子供の頃の自分に向けて描いています。臆病で不安が強く、人見知りだった小さい頃、私には不思議に思っていたこと、不満に思っていたこと、知りたいことがたくさんありました。それら一つ一つに対して、今、「大人になってわかったこと」と「大人になってもわからないこと」を、正直に、ユーモアを持って、当時の自分が好きそうな絵と言葉で、子どもの頃の自分に教えてあげたいのです。私のように人付き合いが苦手で、団体行動が嫌いで、みんなが好きそうな美談についイラッとしてしまう子どもは、いつの時代も、どんな場所にも、一定数いるはずです。私はそんな子供達に、「そんな子どもがおじさんになってから、絵本作家になることだってあるんだよ」という世の中の「横幅の広さ」を、これからも伝えていけたらと考えています。

- 略歴

-

1973年 神奈川県茅ケ崎市生まれ。筑波大学大学院芸術研究科総合造形コース修了。日常の一コマを切り取ったスケッチ集や、装画、挿絵など、幅広く活動している。絵本デビュー作『りんごかもしれない』で第6回MOE絵本屋さん大賞第1位、『もうぬげない』でボローニャ・ラガッツィ賞特別賞、『つまんないつまんない』で2019年ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本賞など、受賞多数。二児の父。

(敬称略)

選考委員(五十音順・敬称略)

衛藤征士郎

小森美巳

結城昌子

〓井田 正文

贈呈式の開催は今年も見送ります。